Alles Zufall. Und doch macht es Sinn. Wenige Stunden, bevor wir uns im Nürnberger Friedensmuseum treffen, wurde der Träger des diesjährigen Friedensnobelpreises bekannt gegeben. Es ist die japanische Organisation Nihon Hidankyo. Sie erinnert an die Opfer der Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945. Und sie kämpft gegen die nukleare Rüstung. Elke und Siegfried Winter, die zum Leitungsteam des Friedensmuseums gehören, sind gerade von einer Reise durch Japan zurückgekommen.

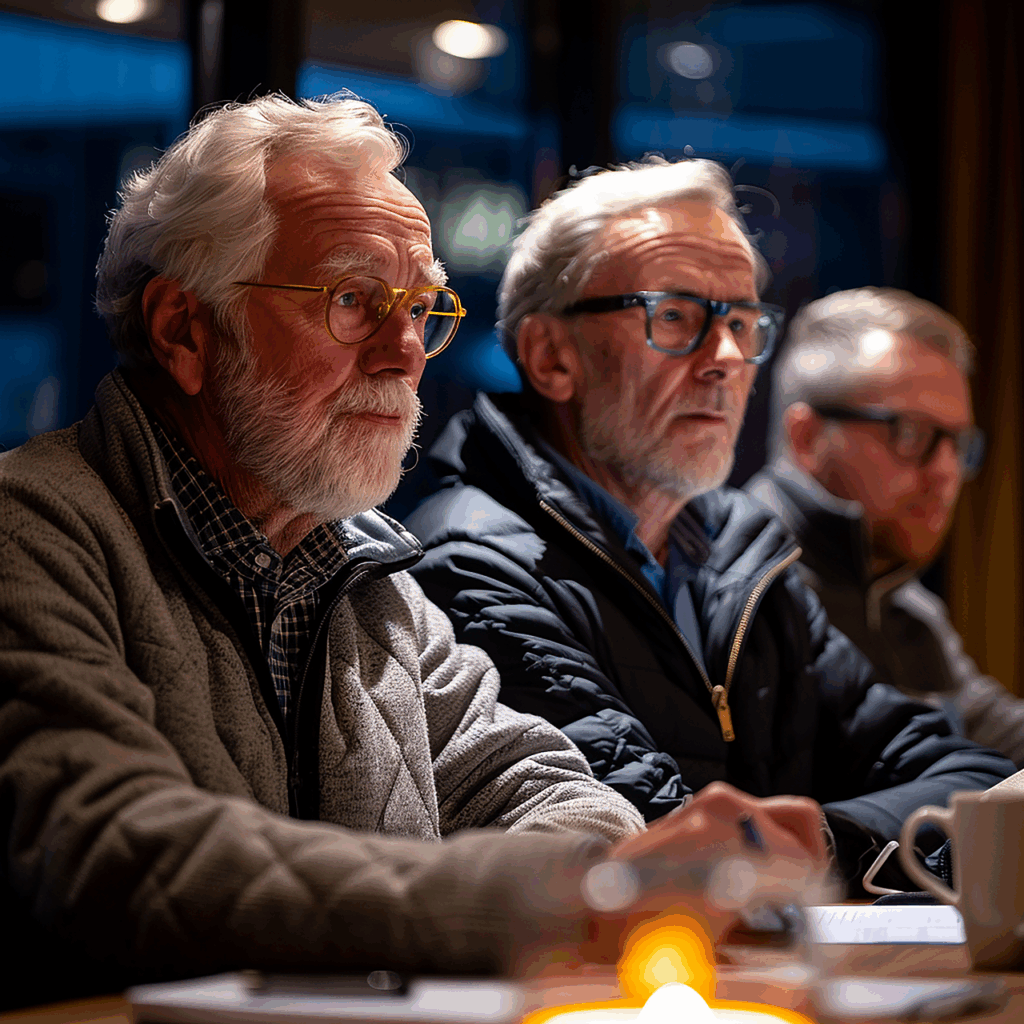

Sie haben das Friedensgedächtnismuseum in Hiroshima besucht und freuen sich über die Auszeichnung für ihre Kollegen. Denn darum soll es in unserem Gespräch gehen: um Friedensarbeit in Zeiten der Kriege. Später stößt noch Wolfgang Nick dazu, auch ein Gründungsvater der Nürnberger Einrichtung und Fachmann für Atomphysik. Schließlich ist das die große mitteleuropäische Angst, wenn in der Ukraine und im Nahen Osten Kriege toben: Dass sie sich nuklear ausweiten könnten und damit zur Weltkatastrophe führten.

Wir sprechen zuerst über das Museum selbst. Viele Nürnberger wissen gar nicht, dass es existiert. Und zwar schon seit 1998. Kann man Frieden ausstellen? Nein, das nicht. Aber man kann die Aktivitäten jener Menschen darstellen, die sich seit vielen Jahrzehnten für Frieden einsetzen. Auch die Mitglieder des Leitungsteams und Vorsitzenden des gemeinnützigen Trägervereins, mit denen ich spreche, haben ihre Geschichte – sie waren bei Ostermärschen dabei und im Widerstand gegen die Nachrüstung während der 1980er Jahre aktiv. »Unsere Aufgabe ist es vor allem, die Friedensbewegungen in Nürnberg und Franken zu dokumentieren«, sagt Siegfried Winter. »Wir sammeln alles, was dazu gehört, und haben ein Archiv aufgebaut, auf das auch die Stadt bei historischen Fragen zurückgreift.« Deswegen wird das Museum seit 2008 kommunal jährlich mit 7000 Euro unterstützt. Aber alle Arbeit ist ehrenamtlich.

Was sind die Ursachen?

Als wir uns treffen, hängen noch die Plakate der Ausstellung »Hunger verstehen – Hunger bekämpfen« an den Wänden. »Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg«, sagt Elke Winter. »Dazu gehören die Themen Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung und Humanität. Und selbstverständlich die Erforschung der Umfelder, in denen Kriege entstehen. Hunger ist eine ganz wichtige Ursache für Kriege.« Ab November wird sich die Ausstellung »Kindersoldat*innen – Krieg statt Kindheit« dem Phänomen widmen, das auf dem Globus erschreckend weit verbreitet ist. Überall werden Kinder nicht nur geschändet, sondern auch zum Schänden ausgebildet. Alle Ausstellungen werden von den Vereinsmitgliedern des Museums (zum Teil in Kooperation) recherchiert und inszeniert.

Die brennend aktuelle Frage ist, wie es sich denn anfühlt, für den Frieden einzutreten, eine Daseinsform, die gerade wieder einmal zu schwinden scheint. Kriegsrhetorik hat Einzug gehalten in die Medien. Kriegsfinanzierung belastet die Haushalte. Kriegsdienst soll als Normalität zurückkehren. Müssen die Macher des Friedensmuseums nicht ihr totales Scheitern eingestehen?

Wolfgang Nick verweist auf das Motto, das sich der Verein gegeben hat: »…das weiche Wasser bricht den Stein. « Und er sagt: »Wir sind nicht angetreten, um Krieg zu verhindern. Uns interessiert die Geschichte, die zu Kriegen führt. Die wollen wir analysieren und diskutieren, genau wie die Geschichte der Menschen, die seit jeher versucht haben, den Krieg als Menschheitselend infrage zu stellen. Wenn man daraus Lehren ziehen könnte, wäre es schön.«

Fenster wurde bespuckt

»Selbstverständlich erleben wir auch Anfeindungen«, ergänzt Siegfried Winter. »Wir werden als naiv und illusionär bezeichnet. In letzter Zeit kommt noch der Vorwurf der Putin-Freundschaft dazu, bloß weil wir den Ukraine-Krieg differenziert betrachten. Aber größere Aggressionen hat das Museum in seinem langen Dasein nicht auf sich gezogen. Mal hat uns einer auf die Fensterscheiben gespuckt. Einmal wurde Kleber ins Schlüsselloch geschmiert.«

Und Elke Winter macht Mut: »Ich habe das Gefühl, seit die Kriegsgefahr wieder bedrohlich wird, ist bei uns mehr los. Viele Menschen sind ratlos und wollen sprechen. Deswegen bieten wir vierzehntägig am Mittwoch um 16 Uhr ein Friedenscafé an. Es gibt etwas zu trinken und wir reden über die Vorgänge, die Angst machen oder die Gespräche erschweren, weil man für oder gegen etwas ist.«

Das heißt, für die Verantwortlichen des Friedensmuseums ist die Kriegszeit die besondere Herausforderung. Resignation gestehen sie in unserem Gespräch nicht ein. Und die Zuspitzung der Weltlage führt zur Zuspitzung von Problemen, mit denen sich Friedensarbeit schon immer beschäftigt hat: Zum Beispiel Desertation. Sowohl in Russland wie in der Ukraine gibt es Menschen, die an der Front nicht töten oder sterben wollen. Wie damit umgehen? Die Friedensarbeiter und Friedensarbeiterinnen haben viel zu tun.

Text: Herbert Heinzelmann

Foto: Michael Matejka