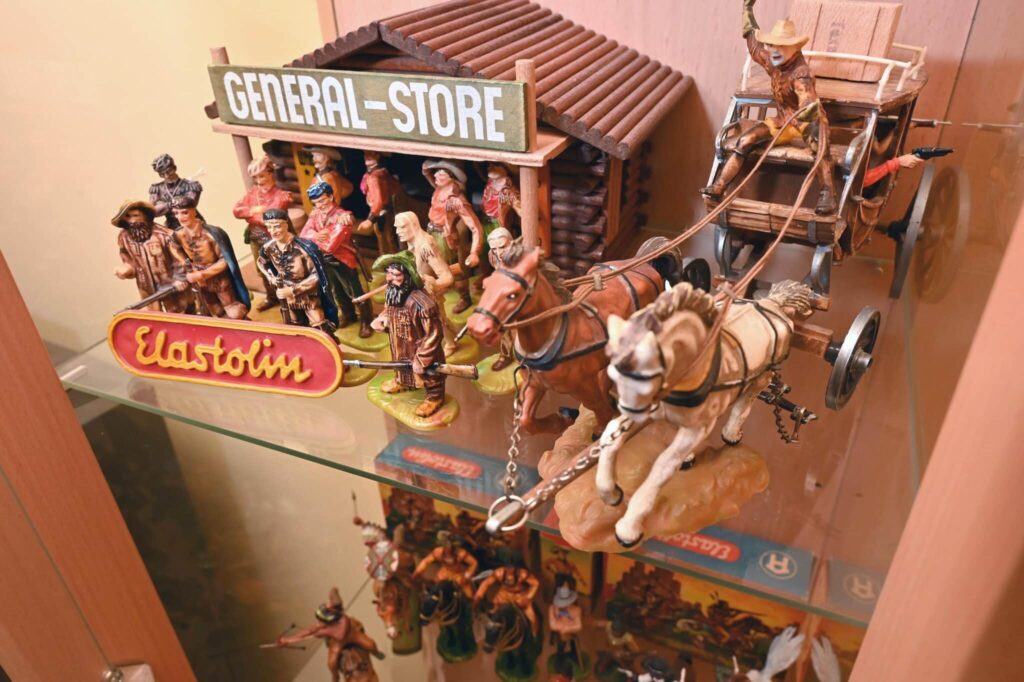

Nüchtern liest sich das Objekt der Begierde so: Hausser 7 Zentimeter Elastolin Bemalvariante I und II. In dieser Geschichte geht es um kleine Plastikfiguren und große Abenteuer aus lange zurückliegenden Kindertagen. Ein Ortstermin bei dem Sammler Rudolf Schnabel im Nürnberger Land: In der »Männerhöhle« unter dem Dach seines geräumigen Hauses stehen sie in verschiedenen Dioramen und Schaukästen aufgebaut und werden liebevoll präsentiert. Und schon stecken wir in der Zeitmaschine, die uns sogleich Bilder aus der eigenen Vergangenheit in den Kopf sendet …

… denn so ziemlich alle Menschen von den Bevölkerungskohorten »Silent Generation« (1928 bis 1945) hin zur »Generation X« (1965 bis 1980) dürften sich kollektiv an die kleinen starren und dennoch ungemein vitalen Plastik-Ritter erinnern, die es in ihrer Kindheit gab. Und an die dazugehörigen Ritterburgen, gefertigt aus einem Stück, von der heißen Maschine tiefgezogen. Doch da waren nicht nur Ritter, sondern auch Indigene, die man heute nicht mehr Indianer nennt, und Cowboys, Römer und Germanen, Landsknechte und Tiere. Einst kosteten sie 1 Mark und 75 Pfennige die großen und 75 Pfennige die kleinen Figuren, heute sind sie bisweilen ein kleines Vermögen wert.

Wie kommt es, dass ein einstiger Verkaufsschlager, der zig tausendfach hergestellt wurde, Jahrzehnte später zum Teil Mondpreise erzielt? Dafür gibt es mehrere Antworten, die alle zusammenhängen. Ja, es war eine Serienproduktion – doch geschätzte 95 Prozent der Fertigung haben die Zeit nicht überlebt. Die kleinen Figuren waren ein Alltagsgegenstand. Kein Mensch wäre vor fünf oder sechs Dekaden auch nur auf die Idee gekommen, dass dieses Billigspielzeug später einmal etwas von Wert sein könnte. So waren die Plastikkämpfer im Dauereinsatz: Sie wurden eifrig bespielt und wenig geschont, mit Eintritt in die Pubertät an die jüngeren Geschwister weitergereicht und am Ende von der Mutter entsorgt. Der Weichmacher in den Figuren tat das Seine dazu, die Reihen zu dezimieren. Ihre Zerbrechlichkeit wächst mit den Jahren.

Heute sind die Figuren – wie so vieles von früher – durchaus wieder gefragt. Die blaue Mauritius der Elastolin-Sammlerszene: Prinz Eisenherz und die Burgfräulein. Ladenneu und unbespielt werden diese Helden für mehrere hundert Euro das Stück gehandelt. Warum ausgerechnet diese beiden? »Welcher Bub hat schon mit Burgfräulein gespielt?«, ist Rudolf Schnabel mit einer ebenso schnellen wie plausiblen Antwort zur Stelle. »Und Buben waren es ja überwiegend, die diese Figuren gekauft haben …«

Die Blase in der Farbe verrät das Alter

Der Prinz Eisenherz (im Design der beliebten Comics von Hal Foster) hingegen hatte keine Kampfposition, was ihn ebenfalls weniger interessant machte. Dafür hatte er ein Schwert, das beim Spielen gerne abbrach – womit die Figur weitgehend wertlos wurde. Das Schwert ist bis heute der Knackpunkt: Beim genauen Betrachten – die Lupe gehört nebst Pinsel und Druckluft in der Dose zum Handwerkszeug eines jeden Sammlers – erkennt man Luftbläschen auf dem Schwert. Ist hingegen alles glatt, dann ist die Farbe erst ein paar Jahre alt und ganz bestimmt nicht original. Hinzu kommt, dass es den Eisenherz auch in einer Variante mit kürzerem Hals sowie mit einer anderen Schwerthaltung gibt – und spätestens hier ist endgültig der Jäger in dem Sammler geweckt.

Elastolin, das war der Markenname der ehemaligen Spielzeugfirma O. & M. Hausser mit Sitz in Neustadt bei Coburg – und ein Deonym: ein Gattungsname, der im allgemeinen Sprachgebrauch auch für Plastikfiguren von vergessenen Mitanbietern wie etwa der Firma Merten aus Berlin (Rudolf Schnabel winkt ab: »Weitaus plumper und wenig sammelwürdig«) verwendet wurde, ähnlich wie Tempo bei Taschentüchern oder Uhu bei Flüssigklebstoffen.

Zutaten wie Mehl, Leim, Gips oder Sägespäne

Zu Spitzenzeiten in den 1950er Jahren hatte O. & M. Hausser fast 1500 Angestellte. Die Figuren wurden in Heimarbeit bemalt, was ein weiterer, ganz eigener Erzählzweig dieser Geschichte wäre. Am Firmensitz in Neustadt gab es ein Atelier mit 30 Spitzenbemalerinnen und den Chefmodelleuren, deren Namen die Fans bis heute ehrfürchtig raunen.

Ganz am Anfang sind es primitive Figuren, hohlgedrückt unter Hitzeeinwirkung aus abenteuerlichen Zutaten wie Mehl, Leim, Gips oder Sägespänen um ein Drahtgeflecht herum, das Halt geben soll – und dann kalt getrocknet. Die simplen Krieger werden grundiert und von Hand bemalt. Vor und während des Zweiten Weltkriegs erfreuen sich vor allem kämpfende Wehrmachtsoldaten großer Beliebtheit. Danach fertigt Hausser aus Kunststoff: Figuren unterschiedlicher Größen, wobei die klassische 7-Zentimeter-Variante bis heute das bekannteste und beliebteste Format stellt.

Gekämpft wird noch immer, statt Soldaten sind nun Ritter der große Verkaufsschlager. Experten unterscheiden die Hausser-Geschichte in drei Phasen. Am Anfang stehen die Wachser aus den 50er Jahren, erkennbar am elfenbeinfarbenen Kunststoff, der von Hand aufwändig und oft ganz unterschiedlich bemalt wird. Blau etwa ist hier nicht einfach nur blau, sondern wahlweise Coelin-Blau, Byzantisch-Blau, Kobalt-Türkisblau, Stahl-Blau oder einer der zig anderen Blautöne. Die exakte Farbbestimmung mittels einer Farbkarte, von der noch zu sprechen sein wird, ist eine Wissenschaft für sich, erzählt Rudolf Schnabel.

Von Anfang der 1960er bis Anfang der 1970er erstreckt sich die zweite Phase, hier kommen die Figuren in Weiß und werden gedeckt und nicht mehr durchscheinend bemalt. Die Figuren der dritten Phase in den 1970er Jahren sind schon merklich reduzierter und minimalistischer. Der Kunststoffkörper ist nun rosafarben, das spart die Grundierung. Statt wie einst 28 Farbdurchgänge sind es nun gerade noch 16. Die Hausser-Helden haben Konkurrenz bekommen, Playmobil und Lego drängen auf den Markt. Deren Figuren sind nicht nur beweglich, sondern wandelbar und mit viel mehr Möglichkeiten versehen.

Die Jäger lieben die Originale von einst

1983 geht Hausser insolvent. Die Kleinkunst-Werkstätten Paul M. Preiser GmbH mit Sitz im tauberfränkischen Steinsfeld übernehmen die Markenrechte und veröffentlichen bis heute Figuren und Sets im alten Stil – gefertigt wie seit den 60er Jahren im Kunststoff-Spritzgussverfahren und von Hand montiert und bemalt. Doch natürlich sind es vor allem die Originale von einst, die die Jäger und Sammler reizen.

Die kleinen Hausser-Figuren gab es anfangs für weniger als eine Mark. Sets und Sonderfiguren wie der Kaufmannszug von 1982/83, der mittelalterliche Kampfwagen der Landsknechte oder die Sonderserie mit den Rittern vom berühmten Teppich von Bayeux waren schon damals teuer und für viele Kinder unerschwinglich.

Auch Rudolf Schnabel hat als Kind mit den Hausser-Figuren gespielt … und weiß noch heute ganz genau, welche Figuren er damals besessen hat. Schon witzig, was sich das Gehirn so alles merkt. Auf der Zielgeraden eines erfolgreichen Berufslebens – zuletzt war der gelernte Bankkaufmann Chef der Arena Nürnberger Versicherung (heute PSD Bank Nürnberg ARENA) – verschlug es ihn 2002 auf eine Elastolin-Ausstellung im Nürnberger Spielzeugmuseum. Dort lernte er den Franken Peter Müller kennen, der wohl eine der größten Figurensammlungen Europas besitzt. Das von Müller geschriebene und längst vergriffene »Sammlerhandbuch für Elastolin-Kunststoff-Figuren (Band 1)« ist das Standardwerk der Szene. Jede jemals erschienene Figur findet sich dort im Detail beschrieben. Mit der beiliegenden Farbtafel können die Figuren exakt bestimmt und kategorisiert werden. Band 2 ist aktuell in Arbeit. Mit einem Mal war Rudolf Schnabel wieder angefixt. Jeder erwachsene Sammler kennt das: Man ist zurück im Spielzeugladen seiner Kindheit, nur diesmal mit gefülltem Portemonnaie …

Jeder Sammler hat seine Philosophie

Längst werden die alten Figuren aus Franken weltweit gesammelt. Rudolf Schnabel unterhält Kontakte in die Niederlande und nach Frankreich, nach Schweden, Belgien, Tschechien, Kanada und bis neulich auch nach Russland. Der harte Kern der Sammler in Mittelfranken beläuft sich auf ein gutes Dutzend, die alle auch für das kürzlich wiederbelebte »Figurenmagazin« schreiben: Ü50, überwiegend Männer, tatsächlich aber auch die ein oder andere Frau.

Wie jeder Edelsammler folgt auch Rudolf Schnabel seiner eigenen Philosophie. Einem Gärtner gleich hegt und pflegt der 77-Jährige seine Kollektion, die stetig wächst und immer in Bewegung bleibt. Kommt eine schönere Version rein, fliegt die alte Figur raus. Schnabel ist kein Komplettist, er sammelt nur das, was ihm gefällt. Einige wenige Motive fehlen ihm noch: Das Burgfräulein in Hell-farngrün, der Normanne angreifend mit Beil/Speer im feuerroten Wams und der (Katapult-)Bediener in Ginstergelb. Doch Rudolf Schnabel hat Zeit. Eines Tages wird er auch diese Figuren für einen guten Preis erhalten und die Freude über die kleine Plastikfigur wird riesig sein.

Ende September stand ein großes Fantreffen an – das zweite seiner Art im Süden der Republik. Auf den Tag in der Stadthalle Röthenbach/Pegnitz freute sich Rudolf Schnabel schon – nicht nur, weil er dort Gleichgesinnte trifft, sondern auch, weil ein Bekannter angekündigt hat, ihm ein gut erhaltenes Burgfräulein in Hellfarngrün mitzubringen.

Text: Stefan Gnad

Fotos: Claus Felix