Trost in den letzten Tagen

Viele Menschen werden im Sterben noch einmal von ihrem Leben eingeholt. Ganz häufig überfallen die Kranken in ihren letzten Tagen lang vergrabene und vergessen geglaubte Ereignisse. Flucht, Evakuierung, Vergewaltigung, das von Bomben zerstörte Elternhaus – »Alles kommt noch einmal hoch«, sagt Henny Wangemann. Die Sterbenden erleben gleichwohl auch Tröstliches, so wie die 86-Jährige, die fast 30 Jahre lang mit ihrem Bruder im Streit gelegen war und kein einziges Wort mehr mit ihm gewechselt hatte. Angesichts des nahen Todes äußert die alte Frau den Wunsch nach Versöhnung. Die Hospiz-Mitarbeiterin nimmt zum Bruder Kontakt auf, und so kitschig es klingen mag: Am Sterbebett versöhnen sich die beiden.

In den letzten Stunden geht es aber keineswegs nur um die Vergangenheit. Henny Wangemann: »Unsere schwer- und sterbenskranken Patienten beschäftigt mehr das Jetzt.« Sie, die durchaus um ihren Zustand wissen, fürchten oft starke Schmerzen. »Hoffentlich muss ich nicht zu lange leiden«, ist eine Angst, mit der die 120 ehrenamtlichen Hospiz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig konfrontiert werden. »Und da können wir beruhigen«, versichert Wangemann. Die Palliativ-Medizin ermögliche es, ohne große Qualen und Angst zu sterben. Den Wunsch eines Todkranken nach Unterstützung beim Suizid würde das Hospizteam deshalb auch nicht erfüllen.

Unterricht und Praktikum

Die Anforderungen an die Ehrenamtlichen haben sich im Lauf der Zeit deutlich geändert. Brachten vor 20 Jahren die Kranken- und Sterbebegleiter Einfühlungsvermögen, Sensibilität und einfach eine große Portion Empathie mit, so reicht das heute nicht mehr. 95 Unterrichtsstunden und ein 15-stündiges Praktikum müssen künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absolvieren. Die Kurse kann man unter dem Dach des Nürnberger Hospiz-Teams in der Deutschherrnstraße 15-19, in der 2003 gegründeten Hospizakademie, belegen. Teilnehmer sind vor allem Pflegekräfte, Angehörige, aber auch Ärzte.

600 Mitglieder unterstützen die Arbeit des Vereins mit einem Jahresbeitrag von 20 Euro. Außerdem finanziert man sich aus Spenden. Es sind meist Frauen, die sich in der Hospizarbeit engagieren, die in die Familien Sterbender, aber auch in Alten- und Pflegeheime gehen. Nur etwa fünf Prozent der Ehrenamtlichen sind Männer. Neun Palliativ Care-Schwestern, Krankenschwestern mit einer Spezialausbildung in der Palliativ-Medizin, verstärken das Team. Ihr Dienst wird von den Krankenkassen bezahlt. Alle anderen jedoch, ob in der ambulanten Begleitung Sterbender, in der Telefonzentrale oder in der Trauerarbeit tätig, bekommen keinen Cent.

Seit einigen Jahren gehört auch die Kinderhospizarbeit zum Angebot. Die 57-jährige Sächsin Renate Leuner, ausgebildete Agrar-Ingenieurin, die sich nach ihrem Umzug in den Westen zur Kinderkrankenschwester ausbilden ließ, ist eine der Frauen, die schwerstkranke Kinder und Jugendliche bis zu ihrem Ende begleiten. »Kinder stellen oft unbefangen Fragen nach dem Tod«, weiß Leuner. Häufig ist bei den Kleinen auch eine Portion Neugierde auf das Kommende zu spüren. »Wie ist das, wenn ich tot bin?«, wollen die jungen Patienten wissen. »Kinder-Begleiterinnen« wie Renate Leuner durchlaufen noch einmal eine eigene Hospiz-Ausbildung.

Als neues Angebot kam in diesem Jahr die »Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgung« (SAPV) dazu. Henny Wangemann erläutert: »Wir sind nun in der Lage, in Zusammenarbeit mit Ärzten und Krankenschwestern die häusliche palliative Versorgung auch im medizinischen Bereich zu ermöglichen. Damit können wir Kranken anstrengende Transporte und Kurzaufenthalte in den Kliniken ersparen.«

Liebe und Engagement

Wenn die ehemalige Bilanzbuchhalterin Wangemann selbst so etwas wie eine Bilanz ihrer Arbeit zieht, stellt sie bei den Angehörigen ein hohes Maß an Liebe und Engagement für den Kranken und Sterbenden fest. Zuweilen freilich auch einen bis an die Selbstaufgabe gehenden Dienst.

Eine 65-jährige, so berichtet Wangemann, hatte ihre Mutter über Jahre hin gepflegt und versorgt. Sie war immer bei ihr. Tag und Nacht. Auch und gerade dann, als sich das nahe Ende der Mutter abzeichnete. Sie saß an ihrem Bett, hielt ihre Hand. Irgendwann verließ sie für kurze Zeit das Zimmer, um sich eine Tasse Kaffee zu holen. Als sie zurückkam, war die Mutter gestorben.

30 Jahre lang trug sie das Schuldgefühl mit sich herum, dass sie die Mutter in den letzten Minuten allein gelassen, verlassen habe. Erst nachdem die Hospiz-Mitarbeiterin sie darüber aufgeklärt hatte, dass sich Sterbende sehr oft erst dann auf den letzten Weg machen können, wenn sie losgelassen werden, fiel von der Frau die Last, an der Mutter schuldig geworden zu sein.

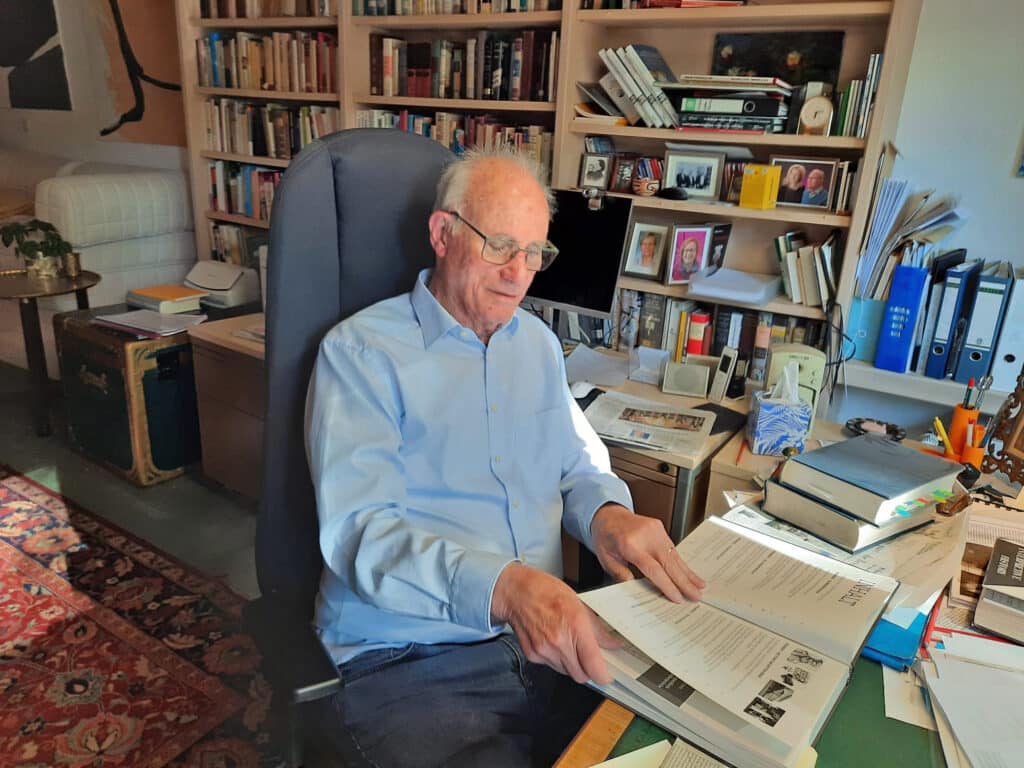

Günter Dehn

Foto: Michael Matejka