William S. Sheldon ist eine Erzähl-Maschine. Die Erinnerungen blitzen und funkeln so ineinander wie die politischen und kulturellen Netzwerke, die der ehemalige Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) in Nürnberg gestrickt hat und nutzte, um die Gesellschaften der USA und Deutschlands miteinander vertraut zu machen.

Wenn William S. Sheldon über ein Schmuckstück der Nürnberger Ausstellung »So viel Anfang war nie« berichtet, leuchten seine Augen. Mit der Schau wurde 1989 im Museum Industriekultur der Beginn der Nachkriegszeit gefeiert. Und das Schmuckstück ist ein Jeep. Das Auto der Befreier (für manche auch Besatzer) gehörte 1945 zu den eindrücklichen Erfahrungen der Deutschen, deren Kriegsphantasien gerade in Ruinen versanken. Der Jeep in Nürnberg war ein Original aus diesen Tagen.

Und William S. Sheldon schaffte es, dass das Fahrzeug aus einer Bauernscheune in Norwegen seinen Weg über den Luftwaffenstandort Ramstein bis ins Museum Industriekultur nahm. Es waren zwei Nato-Manöver notwendig, um den Transport zu realisieren. Und Sheldon kommt mitten in seiner Geschichte auf eine Probefahrt des damaligen Oberbürgermeisters Peter Schönlein und seines Kulturreferenten Hermann Glaser samt Stopp im Parkverbot zu sprechen.

Das war Sheldons Aufgabe: Kulturen zu vermitteln. Eigentlich ist er Historiker, 1938 in Kansas geboren, seit je her an deutscher Geschichte interessiert. Promoviert hat er über Justus Möser, einen deutschen Schriftsteller und Juristen aus dem 18. Jahrhundert, der Epoche der Aufklärung. Als Sheldon in den 1960er Jahren an der Universität Bonn studierte, traf er eine junge Kommilitonin – »in der Cafeteria«. Sofort unterbricht ihre Stimme das Gespräch. Denn Ulrike ist seine Frau geworden, Lehrerin am Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium in Schwabach und ihrerseits Autorin.

Bei den Schülern beliebt

»Ich habe zwei Identitäten«, sagt Bill, wie ihn seine Freunde nennen: »eine amerikanische und eine fränkische«. 1981 ist er nach Nürnberg gekommen und wurde Chef des Deutsch-Amerikanischen Instituts. Das war der Nachfolger des früheren Amerikahauses in der Gleißbühlstraße. Amerikahäuser wiederum waren Einrichtungen der amerikanischen Militärregierung mit Bibliotheken, Kinosälen, Sprachkursen. Sie dienten sowohl der Re-Education wie der Information über die Kultur der USA. Bei den deutschen Schülern waren sie sehr beliebt. Später, während des Vietnamkriegs, waren sie Ziele der Studentenproteste.

Es waren Sparmaßnahmen, die den Historiker nach Nürnberg brachten. Finanzknappheit beendete den Brauch, Leitungsstellen mit Diplomaten zu besetzen. »Ein Wissenschaftler war billiger«, sagt Bill. Und er sagt: »Ich bin ein Produkt der deutschen Kulturpolitik.« Denn als er kam, übernahm die Kommune einen Teil der Kosten des DAI. Dennoch war er in erster Linie den Auftraggebern in Washington verpflichtet und stand dazu noch im Wettbewerb mit dem DAI in München. »Jeder wollte die interessantesten Gäste und Referenten haben. Deswegen habe ich großen Wert auf gute Presseberichte über meine Aktivitäten gelegt. Die konnte ich quasi als Arbeitsnachweise in die USA schicken.« Der Jeep in der Ausstellung »So viel Anfang war nie« war selbstverständlich ein besonderes Schmankerl für das State Department.

Geschichte eines Mondsteins

Sheldon hat noch viele andere Geschichten auf Lager. Zum Beispiel die von der Gründung der Franconian International School in Erlangen, gedacht vor allem für die Kinder, die im Rahmen der ökonomischen Globalisierung aus anderen Ländern nach Franken kommen. Oder die Geschichte eines Mondsteins. Es war ein ganz unauffälliger Brocken, doch er wurde als eine Art astronomische Reliquie an drei folgenden Tagen sowohl bei Veranstaltungen in Feucht (Hermann-Oberth-Museum), Leutershausen (Museum des Flugpioniers Gustav Weisskopf) und Nürnberg (astronomische Tagung im Planetarium) ehrfürchtig präsentiert.

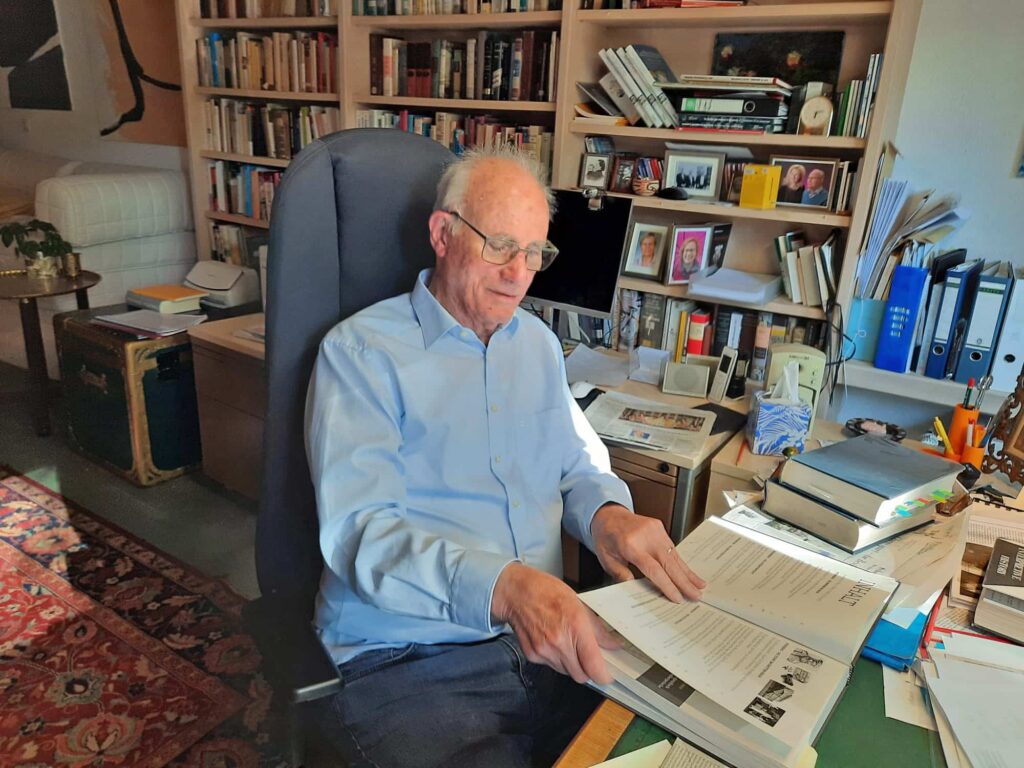

Die Geschichte der Beschaffung dieses Mondgesteins, wie viele andere Geschichten aus seinem Leben und seiner Tätigkeit, schreibt William S. Sheldon derzeit in seinem Haus in Reichelsdorf nieder, bebildert von all den gesammelten Presseberichten und immer wieder versehen mit Abschweifungen zu überraschenden Zusatzinformationen wie der Comic-Figur des »Jeep«. Leser und Leserinnen klassischer Comics denken dabei an ein merkwürdiges, magisches, multidimensionales Wesen, das dem Spinat-fanatischen Seemann Popeye manchen Streich spielt. Die Abschweifung ist Sheldons liebste Erzählform – wie bei Jean Paul, wie bei Laurence Sterne. So entstehen Netze aus Erinnerung, Information und Illustration.

Und die sind nötig in einer Zeit, die William S. Sheldon als kopernikanische Wende bezeichnet. »Ich war ein Botschafter der USA für Deutschland, aber genauso ein Botschafter der deutschen Kultur für Amerika. Unsere Länder waren die wichtigsten Partner füreinander. Wir haben voneinander profitiert. Donald Trump geht es aber nur um einseitigen Profit. Und Elon Musk hat Angst vor den Regeln in Europa. Deswegen möchte er sie zerstören. Ich habe durchaus Propaganda für mein Land gemacht, aber niemals Propaganda für eine Partei wie jetzt J.D. Vance. Die Welt geht plötzlich anders herum. Da bin ich ganz tief erschrocken.«

Text: Herbert Heinzelmann

Foto: privat